AI學術浪潮已來,解讀頂尖AI學術會議上中國科技企業的角色

同時,KDD在近幾年和中國的合作也非常密切,除了楊強教授領銜的SIGKDD China,在7月21日,由京東金融承辦的2018 KDD Summer School暨KDD18 Pre-Conference在四川召開,而在今年3月,京東金融就已經參與承辦了國際數據挖掘領域頂級賽事KDD Cup 2018。

圖 | 2018 KDD Summer School活動現場的Poster交流環節

值得注意的是,今年京東金融也有四篇論文被KDD大會收錄,作者均來自京東金融城市計算事業部(京東金融于2018年成立的全新一級事業部),占京東集團論文收錄總數量的接近一半。

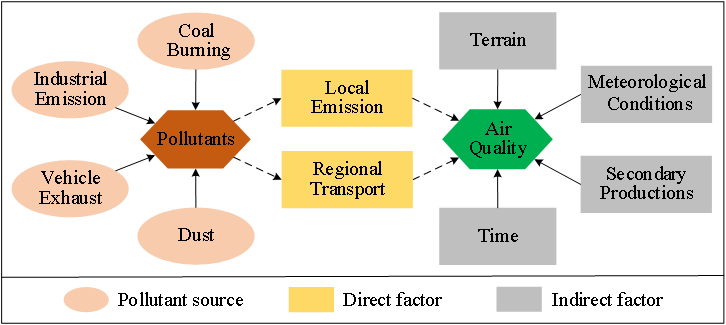

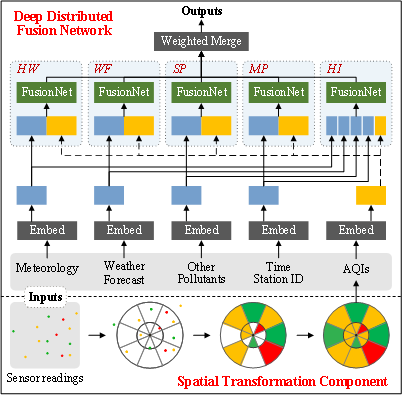

其四篇論文主題分別為《共享單車動態調度:時空數據上的強化學習模型》、《基于深度分布式融合網絡的空氣質量預測》、《利用共享單車軌跡數據的違章停車檢測》、《基于對等和時間感知的表示學習的駕駛行為分析》,都是依托城市計算這一多學科融合的新興領域,通過不斷獲取、整合和分析城市中多種大數據來解決城市所面臨的交通、環境等挑戰。

頂級學術會議上的中國企業之光

· 做學術也要“接地氣”

如前文所述,KDD作為數據挖掘和數據科學領域最頂級的學術年會,來自學術界,工業界和政府部門的研究人員都希望在KDD上發表和展示自己的有影響力的工作,因而每年的投稿量都特別大,所以KDD的接收率一直非常低。

據了解,以KDD的應用數據科學論文為例,每篇投稿文章由至少3到4名審稿人評審及1名相應領域的高級程序委員協調討論并推薦,最終由程序委員會主席決定是否錄取。

所以國內企業能夠從其中脫穎而出,更是實屬不易,這背后反映的不僅僅是科研能力的提升,也是企業解決實際問題的能力。

以每一年KDD的重要競賽環節KDD CUP為例,其題目范圍基本上圍繞與數據科學相關的現實問題,許多試題都有很強的應用背景。

比如簡單統計了歷年了KDD CUP的賽題:

學術研究最終還是要落地到解決實際問題,像KDD這樣的頂級學術會議,也非常注重企業用數據去解決現實問題的能力,這也凸顯了學術在“束之高閣”的同時,也不斷地向產業落地延伸。

從京東金融被收錄的四篇論文也能明顯看出這個趨勢。

· 企業科研的強落地能力

仔細研讀今年京東金融被收錄的四篇論文,就很好體現了學術研究和產業落地的緊密融合。比如《利用共享單車軌跡數據的違章停車檢測》這篇論文,研究背景就是國內共享單車爆發所產生的騎行軌跡數據,給檢測違章停車帶來新機遇。

論文中提到的基于共享單車軌跡數據的違章停車檢測技術通過預處理和檢測模塊,綜合軌跡清洗、路網匹配、軌跡索引方案等技術,已經成功應用在部分地區的違停檢測上。據悉,京東金融也已經和北京摩拜科技公司完成內部部署,并展示給交管部門,為交警進行違停管理提供幫助,并為停車場的增建提供建議。

而在21日舉辦的2018 KDD Summer School上,京東金融副總裁、首席數據科學家、城市計算事業部總經理鄭宇提到“城市計算是用大數據和人工智能打造未來城市,具體也就是對數據不斷的采集、管理、分析、挖掘,來解決城市的痛點,比如交通擁堵和環境污染。從城市的規劃、運維到預測,形成一個閉環,推動城市可持續發展。”

圖 | 京東金融副總裁、首席數據科學家、城市計算事業部總經理鄭宇

這也是學術研究到產業落地的完美閉環。

從企業的角度來看,在推動城市可持續發展中,一方面是企業對經濟利益的追求,更重要的也是對社會利益的重視。

以當前嚴重的空氣污染問題為例,預測未來空氣質量不僅可以幫政府更好地做出決策,也可以幫助人們規劃未來出行計劃。

在KDD收錄的四篇論文中,京東金融就提出了一種基于深度學習的預測方法DeepAir來預測未來48小時細粒度空氣質量。其采用深度分布式架構來融合異構數據,對所有影響空氣質量的直接和間接因素進行建模。對比于傳統預測模型的結果(2014.10.1-2016.12.30),DeepAir的模型準確率比它們高22%。

當然,這也是現在科技企業做學術研究的一大趨勢——體現他們的強科研落地能力。比如今年騰訊旗下醫療AI實驗室共有3篇論文分別被KDD 2018、SIGIR 2018、COLING 2018三個國際頂尖學術會議收錄,其論文的主要研究方向為醫療知識圖譜中實體關系的發現和應用,就是通過大數據以及知識圖譜,輔助臨床決策,賦能基于AI的醫療產品。

· 學術研究,決定了企業的另一面

越來越多的企業注重技術研發以及學術研究,也表現了大公司在擴大商業版圖的同時,非常注重技術的深耕和持續研究等等,這是一個雙向互利的過程。

此前馬斯克曾發表過90%的學術論文無用的言論,一石激起千層浪。誠然,在一些商人眼里,寫論文是燒錢的事情,沒有什么價值。但是如業內專家所說,一篇論文,經過同行評議、修改、發表出來。這個過程本身就是一種價值,光看最后的論文,當然90%賺不到錢。但也是為研究從量變到質變添了一塊磚。

同樣,就像浙江工業大學計算機科學與技術學院院長王萬良所說,要明確認識企業做論文的正確作用,“論文不是設計圖紙,許多只是實用技術的前期研究中間結果,企業的研發和高校科研院所的研發是不同的研發階段,難以互相取代。許多事情關鍵是正確認識。”

而企業在頂級學術會議中扮演著越來越關鍵的角色,同樣以京東金融為例,其城市計算事業部的一篇論文此前也被人工智能領域國際頂級學術會議IJCAI2018錄用。

頂級的學術會議不僅僅是學術界展示自身學術實力的機會,也正在成為大公司展現科研實力的重要舞臺。

以深度學習為例,在平臺、算力和數據系統的基礎之上,無論高校還是企業的實驗室,做出來的研發成果近乎可以在產業端即插即用,這也是為什么大公司需要在AI時代參加這些學術會議發表論文、以及技術比賽。

據了解,在科研成果的應用轉化方面,京東金融城市計算事業部就已經為國家發改委城市和小城鎮改革發展中心、環保部、水利部、交通部等多個中央部委提供科技服務,并與國家能源集團、中國聯通、北控集團、摩拜、鏈家等企業開展深度合作。

最后

在英國政府與圖靈研究院發布的《2017AI產業報告》中,就指出過這樣一個問題:今天整個AI產業中,最急切需要的,是學術與產業多個端口之間的流通與聚合能力。

無論是KDD,還是IJCAI,亦或是其他AI頂級學術會議上,國內高校和企業的身影越來越多,一方面這是中國AI學術能力的體現,另一方面也凸顯了在學術和科研上,大家都在一步步穩扎穩打,共同助推產學研一體化,用AI解放生產力、創造更多的社會價值。

評論