英特爾:為產業融合而重組

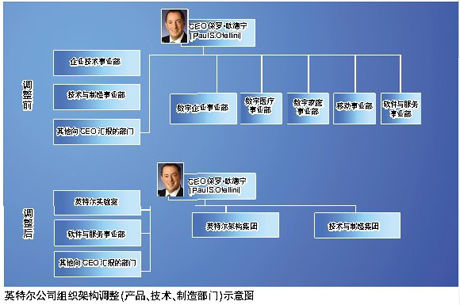

英特爾在2005年1月17日重組的4年之后,于2009年9月14日再次對其組織架構大刀闊斧地進行了重組。

坊間著實對此熱議了一陣。從這些文章的標題看,有就事論事說主要產品部門整合到英特爾架構事業部的,也有說重組是為了給CEO歐德寧騰出時間專注企業戰略的,還有說是因為中國讀者熟悉的基辛格離職去了EMC的,而筆者發現最多而又最離譜的文章標題是《英特爾重組 為物色CEO接班人做準備》。

西方現代管理制度強調的是因事用人,而因人設事最為忌諱。事實上,英特爾自創始以來,從諾伊斯到摩爾再到貝瑞特直到現在的歐德寧,CEO的權杖已經交換過3次,但歷史上并沒有英特爾為了物色接班人而重組的記載。因此,筆者認為,英特爾為物色接班人而重組的觀點應該是“標題黨”所為。

對于一個擁有41年歷史的行業領先企業來說,在4年多的時間內兩次對組織架構做出重大重組是十分罕見的。如果僅僅著眼于英特爾內部,恐怕很難找到答案。

在把目光放到企業外部之前,回顧一下英特爾歷史上的幾次重大選擇很有必要。

企業重組:應對戰略轉折點之策

知道第一個微處理器是英特爾研發的人很多,但知道第一個雙極型RAM(隨機存儲器)、第一個靜態RAM和第一個DRAM是哪家公司研發的人可能就不多了。

答案都是英特爾,而且這三項重要的發明都在CPU發明之前研發出來。事實上,存儲器業務是英特爾早期的主營業務,而處理器業務反倒是副業。盡管那時蘋果的AppleⅡ電腦風靡于市,IBM PC也早已初露鋒芒,個人電腦市場已經顯現出巨大的市場潛力,但有什么理由能讓英特爾放棄帶來滾滾現金的存儲器業務呢?

直到1984年,日本半導體企業為了爭奪存儲器市場而低價傾銷,做工精良和低于成本價格的日貨一下子把英特爾逼到了虧損絕境。1985年,在連續數個季度虧損下,英特爾終于壯士斷腕,做出了放棄存儲器業務、專注處理器業務的重大決定。到1992年,英特爾從一個瀕臨破產的企業一躍成為全球最大的半導體企業。

這是英特爾歷史上第一個戰略轉折點。格魯夫認為,在企業發展過程中總會遇到若干關鍵點,抓住了這一戰略轉折點,企業發展就會10倍速地上升,否則,將會飛速下降。

到了1997年,英特爾花7億美元從DEC手中買下嵌入式處理器StrongARM,1999年又以大約16億美元的現金收購了數字信號處理器廠商——DSP通信公司,英特爾開始在通信領域布局。2004年春季的IDF(英特爾開發商大會)上,英特爾提出擴展摩爾定律,試圖將PC市場的成功復制到通信市場。此舉標志著英特爾開始大舉進攻移動終端領域。

由于沿用傳統的手機技術架構,作為后來者的英特爾在手機市場沒有討到任何便宜。

在這關鍵的戰略轉折點上,英特爾于2005年1月對組織架構進行了重大重組,按照市場細分為數字企業、數字醫療、數字家庭、移動、渠道產品(后撤銷)等5大平臺事業部以及軟件與方案(后更名為軟件與服務)事業部。之后,投資超過100多億美元的通信業務被忍痛“甩賣”。

經過這次陣痛,英特爾不僅迅速地奪回并行計算的優勢,而且在其軟件與服務部門的協同下,這種比較優勢日益顯著。

不難看出,產業和市場的發展與變化才是英特爾戰略抉擇的主要因素。

評論