寧德時代領投銀河通用,刷新具身智能賽道單筆融資紀錄

6月23日宣布,銀河通用宣布正式完成由寧德時代領投的11億元人民幣新一輪融資。據悉,這也是迄今為止國內具身智能領域單筆最大融資,本輪融資匯聚了寧德時代上市公司戰投、溥泉資本(CATL Capital)、國家開發銀行國開科創、北京機器人產業基金、紀源資本等頂級投資方。業內人士分析,本輪獲得寧德時代投資,為銀河通用具身智能大模型在工業領域的技術落地與規模化應用提供關鍵支撐。

本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/202506/471597.htm什么是銀河通用?

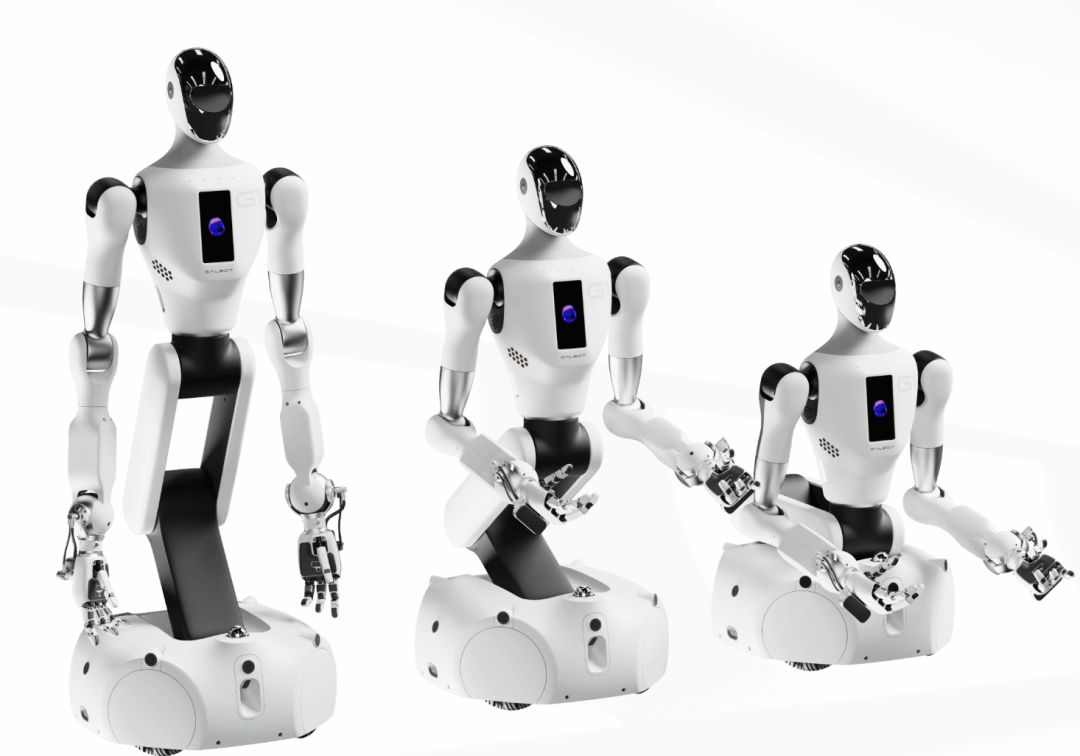

銀河通用成立于2023年5月,是國內具身智能賽道的頭部項目之一,與宇樹科技、智元機器人等,并列位居國內具身智能賽道的第一梯隊。2024年6月,銀河通用發布了首款具身大模型機器人Galbot G1,G1采用了“雙臂+折疊+輪式底盤”的軀體結構,而非雙足形態,更加側重于上肢的操作能力。

北京大學助理教授、銀河通用創始人兼首席技術官王鶴是銀河通用的靈魂人物之一:2014年畢業于清華大學電子系,2021年獲得斯坦福大學博士學位,隨后加入北京大學,開展具身智能領域的研究;2023年5月,王鶴與師從北航機器人研究所王田苗教授、曾就職于ABB集團上海機器人研發中心的姚騰洲聯手,在北京共同創立銀河通用。

在其他競品公司熱衷于打造人形機器人,追求類人形態時,王鶴強調在當前技術條件下雙足行走功能不僅成本高昂,而且在多數應用場景中并非剛需,反而會增加機器人的能耗與復雜性,具身智能機器人的功能點仍應聚焦在“機械臂”上。基于這一判斷,銀河通用的首款產品Galbot采用了獨特的可折疊單腿+輪式底盤設計。

王鶴表示,在零售前置倉和車企SPS(分揀配料系統)等高頻場景中,“抓—放—移動”式作業需求極為龐大,僅工業分揀一項,潛在出貨量就可達數十萬臺。全球工業機器人年產值約1000億美元、出貨量也不過數十萬臺。如果移動取放機器人在這些場景全面落地,其市場規模有望與傳統工業機器人比肩甚至超越。

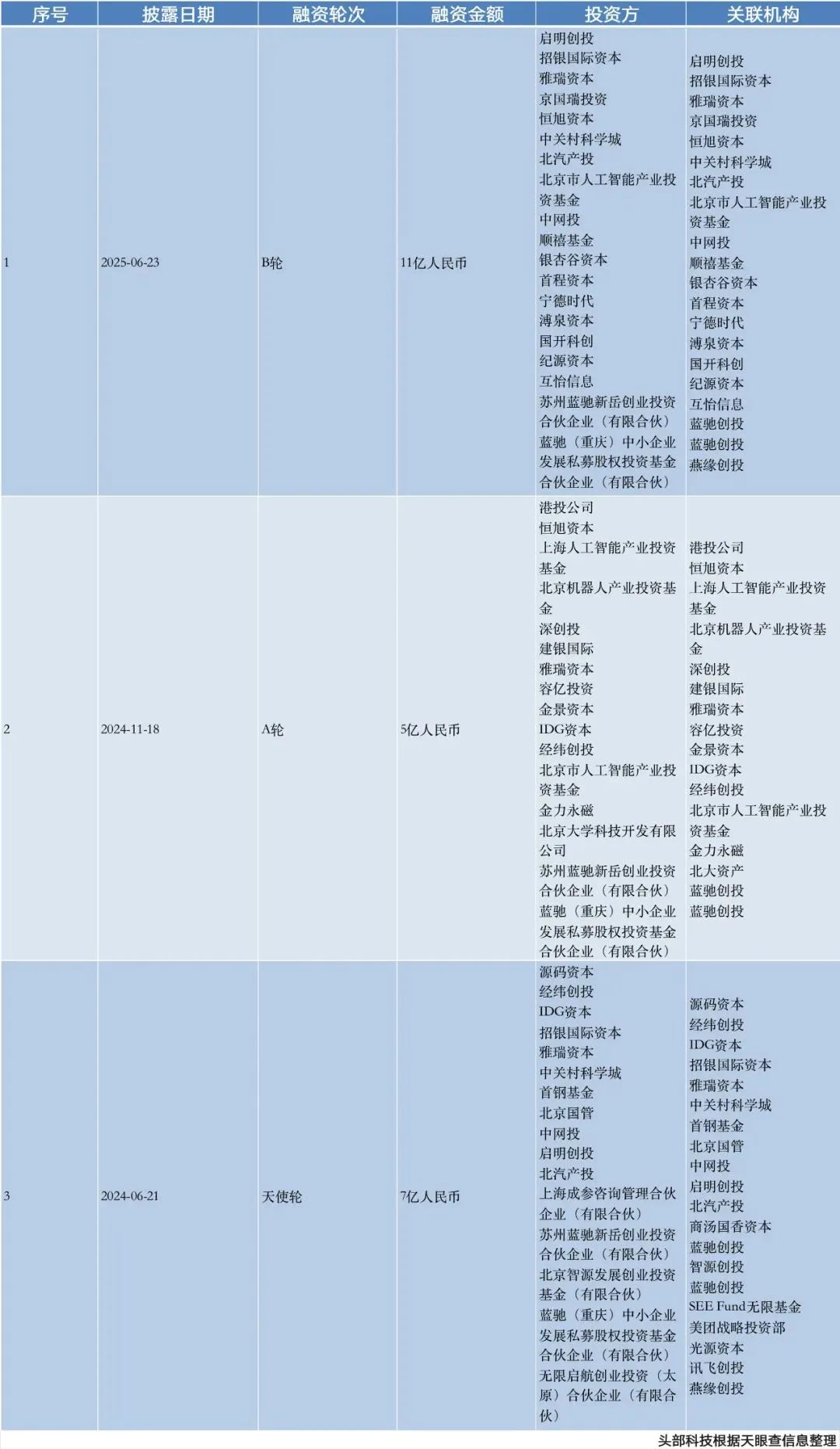

2024年6月和11月,銀河通用曾分別宣布超7億元的天使輪融資和5億元戰略輪融資。截至目前,銀河通用累計融資金額已超過24億元。銀河通用尚未披露具體銷量與出貨數據,但其人形機器人已在若干實際場景投入使用,包括智慧藥房的盤點、補貨、打包,汽車工廠中的搬運、裝載與分揀,以及公共服務場景中的迎賓與講解任務。據稱,Galbot已進入奔馳、極氪等工廠試點應用。

除了融資規模大、寧德時代和跟投陣容豪華等之外,值得關注的是,銀河通用與宇樹科技之間的技術結合:銀河通用的模型、具身智能技術,與宇樹的硬件和運動控制可以有效結合。隨著宇樹科技股改并且完成C輪融資后,行業非常關注銀河通用與宇樹之間進一步密切合作。

王鶴在今年智源大會上透露,北大、銀河通用、多倫多大學和智源研究院聯合研發的通用四足全身抓取框架QuadWBG,可以在宇樹的Unitree B1上應用,將四足與機械臂結合進行全身強化學習工作,提升機器人在多自由度基座下的全身操作泛化能力;OpenWBT也已經在宇樹人形機器人產品上進行測試,實現人形機器人的全身控制。

具身智能機器人賽道火熱

2025年上半年,具身智能機器人賽道的融資熱潮可謂一波接一波。宇樹在今年2月完成了B2輪融資,融資近10億元,近期又完成了約7億元的C輪融資;智元機器人在今年3月份完成B輪融資,5月份又獲B+輪融資,具體金額未披露;星海圖在4月份宣布完成A2、A3輪融資,總融資額超3億元。

具身智能企業競爭激烈的中國市場在全球也獨一無二,相關數據顯示,截至2025年4月,中國具身智能相關專利申請量達21.99萬件,占全球26.45%居第一位,在摩根士丹利全球人形機器人產業鏈百強名單中,中國公司占了56%。

值得注意的是,制造類公司密集布局人形機器人產業鏈,本質上是智能設備制造業技術積淀的跨場景遷移。我國發展人形機器人的最大優勢,正是成熟的產業鏈,而人形機器人40%至50%的供應鏈與新能源汽車重合,30%至40%的供應鏈跟原來的3C消費電子重合。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強同樣表示,中國在上下游產業鏈的集聚優勢極大地降低了機器人制造成本。

隨著硬件成本下降與具身智能相關技術迭代,具備制造力和產業鏈優勢的中國具身智能企業們,有望重塑未來全球機器人產業格局。就目前來看,單純秀機器人某項演示技能的日子已經過去,尋找高價值落地場景,替代繁復的勞動和人工成本將成為具身智能賽道接下來的一堂必修課,也是企業市場突圍的關鍵路徑。

不過,從“炫技”到“進廠”,當前機器人行業最大的問題是訓練數據缺失,具身大模型可能需要數百億條數據才能通用和泛化,但當前沒那么多高質量數據。銀河通用在業內開創性的采用仿真合成動作數據集做預訓練,真實數據做后訓練的技術范式,推出基于十億級仿真合成動作數據預訓練的端到端具身大模型GraspVLA,該模型實現了全球首個僅靠預訓練即可實現零樣本(Zero-Shot)泛化能力。

評論