如何看待14nm“擠牙膏”這件事?

2015年一季度,英特爾上線了首批14nm制程工藝處理器,架構代號Broadwell。

本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/201905/400147.htm在此之前,英特爾嚴格遵循摩爾定律,并以“Tick-Tock節奏”在制程升級和架構升級之間有序更新。

不過誰也沒有想到的是,從首批14nm制程工藝處理器更新到下一個新制程節點會足足等待近五年之久。

在14nm持續優化,新的10nm制程節點“遙遙無期”的那段時間里,英特爾被翹首以盼,卻遲遲等不來“夢中情人”的用戶們調侃成了“牙膏廠”。

“擠牙膏”這頂帽子,讓“14nm架構優化”變得無力

英特爾14nm制程工藝歷經五代酷睿的更新。首批14nm制程工藝為第五代Broadwell架構酷睿處理器,隨后經歷了第六代Sky Lake,第七代Kaby Lake,第八代Kaby Lake-R/Coffee Lake/Whiskey Lake,以及第九代Coffee Lake-R。

也就是在這段時期內,AMD憑借Zen架構以及銳龍處理器在制程工藝和性能兩個方面實現了追趕。

不過,追上是否等于超越?英特爾這些年所謂的14nm“擠牙膏”,是否等于止步不前?

我認為作為看客的我們來說還是要從客觀入手去對待這些問題,人云亦云的做法對誰都不太公平。

追上=超越?

從性能層面來看,目前英特爾酷睿與AMD銳龍平臺在日常應用體驗上沒有當初酷睿對APU那種碾壓的局面。

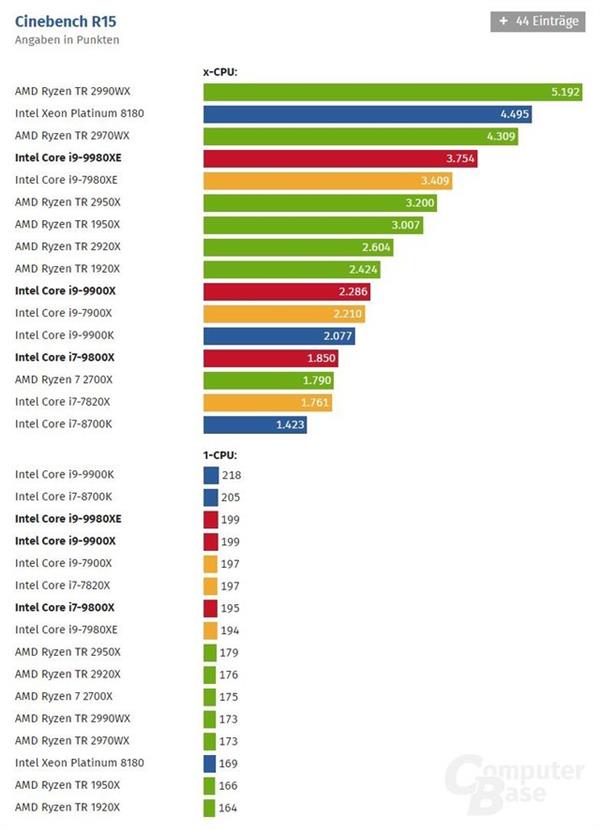

在常規測試中,比如我們常用的CINEBENCH R15上,銳龍平臺在多核方面略有優勢,尤其是線程撕裂者;但在單核性能上,由于整體頻率不如英特爾酷睿平臺,基本上還是處于劣勢。

一般來說,由于目前大多數評測數據都以CINEBENCH R15為參照,而多核性能又更為重要,所以給大家留下的一個印象就是“酷睿被銳龍趕超了。”

但事實上真的如此嗎?為了保持公正客觀,這次我們援引了ComputerBase的天梯圖數據來回答這個問題:

其實CINEBENCH R15的測試只是處理器眾多應用的一個方面,它主要測試的是處理器渲染能力,只不過因為CINEBENCH R15是一款比較直觀的能夠展現單核、多核得分的軟件,且使用范圍比較廣,所以大家都用這款軟件來做評判。

但是在實際應用中,渲染只是處理器的一小部分功能,并不能完全反映處理器的性能水準。

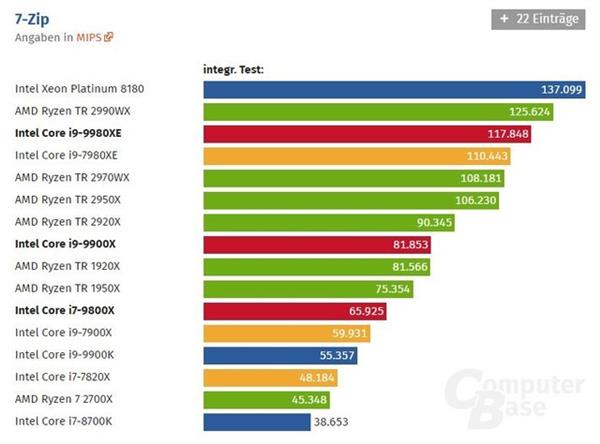

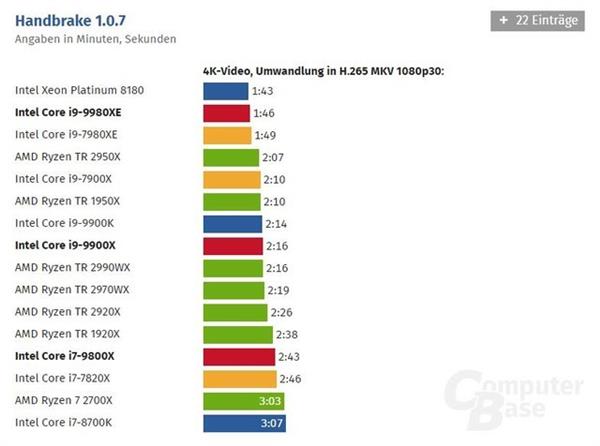

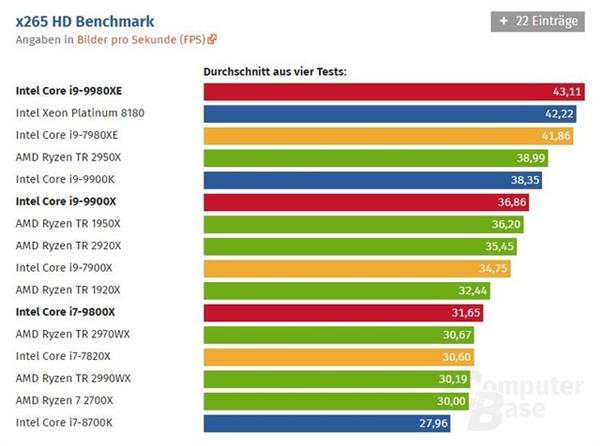

如果把各類應用細化再來看的話,就會更進一步明確酷睿與銳龍的差異了。

在各類生產力專項測試中,如7-Zip、X265 HD Benchmark、VeraCrypt、Handbrake等等項目中,英特爾酷睿平臺的勝面其實普遍還是要高于AMD銳龍平臺。

所以這里我們應該去思考一個問題:追上是否等于超越?

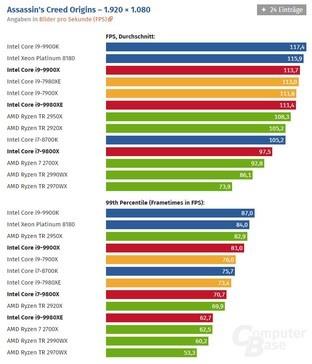

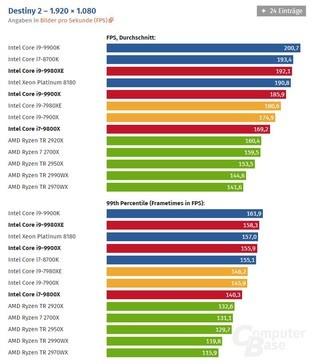

此外在游戲方面,英特爾酷睿平臺仍然是優勢一方。比如下方截取的《刺客信條:起源》、《命運2》游戲測試,以英特爾酷睿i9 9900K為代表的高頻率處理器仍然是游戲流暢運行的關鍵。

另外如果對更多測試數據感興趣的話,大家可以到ComputerBase查看更多游戲測試結果。

從這些客觀測試數據來看,我想對于“追上是否等于超越?”這個問題,大家心中或多或少都有數了。更何況事實上在更多領域的測試中,英特爾酷睿其實贏面更多。

其實從處理器制程、架構技術來看,不可否認的是AMD目前確實追上了英特爾,但若是將追上與超越劃等號的話那么就顯得有些偏頗了。

從國外媒體測試數據來看,酷睿在大部分應用中依然有著相對更為明顯的性能優勢。尤其在游戲方面,會為玩家帶來更好體驗。

14nm并未止步不前對于半導體領域來說,制程節點數字通常并不能完全代表技術層面的進步,更重要的還是要看制程節點背后的技術指標。

英特爾、三星、臺積電等幾家半導體企業,在制程標準方面都有各自框架下的計算方式,以晶體管密度和柵極間距為例:英特爾10nm工藝使用了第三代FinFET立體晶體管技術,晶體管密度達到了每平方毫米1.008億個,是14nm的2.7倍。

作為對比,三星10nm工藝晶體管密度每平方毫米僅5510萬個,相當于英特爾的一半多點,7nm則是每平方毫米1.0123億個,略高過英特爾10nm。

而臺積電7nm晶體管密度比三星還要低一些。僅就晶體管密度而言,英特爾10nm與其它家的7nm處于同一水準。

從柵極間距來看,英特爾10nm的最小柵極間距(Gate Pitch)從70nm縮小到54nm,最小金屬間距(Metal Pitch)從52nm縮小到36nm,這一點上遠比三星、臺積電要好很多。

事實上與現有其他10nm以及即將到來的7nm相比,英特爾10nm擁有最高的間距縮小指標。

根據目前曝光的信息來看,Comet Lake仍然是14nm制程處理器,如果今年英特爾以該系列處理器收官而弱化10nm Ice Lake,或者繼續延期10nm,很可能會讓不少翹首以盼的用戶感到失望。因此,Comet Lake是否能夠打動用戶至關重要。

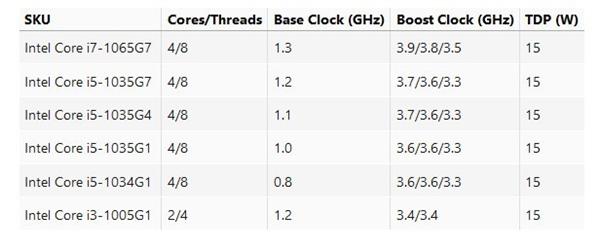

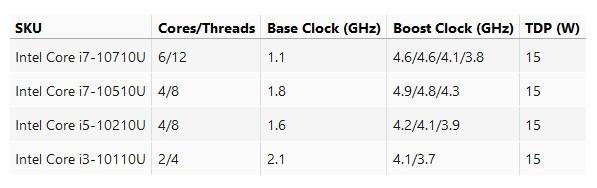

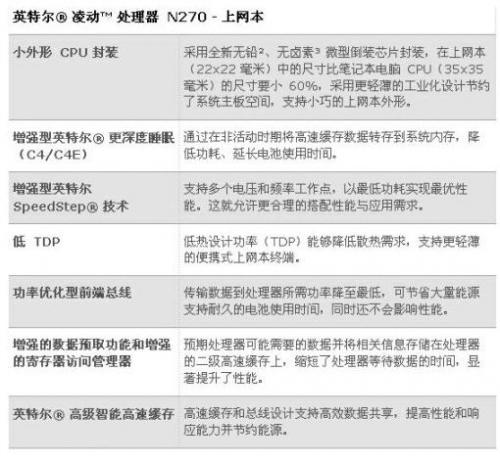

從Comet Lake-U系列處理器來看,引入6核12線程必定會使性能得到提升,而U系列主要面向輕薄型筆記本產品,這也意味著年末的輕薄本新品將進入6核心時代。

不過在性能提升的情況下我們也有一些擔憂,那就是OEM廠商能否解決好散熱問題。

以移動級標壓酷睿為例,6核心一度使各大OEM廠商的游戲本產品陷入了“散熱難”的尷尬境地,而6核心Comet Lake-U是否會給輕薄本帶來更大的散熱壓力呢?我想這是包括英特爾和OEM廠商都需要考慮的問題。

結語

英特爾在14nm到10nm制程節點演進過程中推進較為緩慢,讓用戶等待了太久的時間。

原本在年初CES期間,英特爾公布了10nm將于年底落地,但現階段來看,可能只是部分平臺的10nm產品會在今年發布,所以此時Comet Lake的出現就顯得有些突兀。

不過從英特爾制程優化角度來看,其實這些年來14nm酷睿處理器在性能層面的提升幅度是相當大的,只不過每代與每代之間相對來說提升10%-15%,讓人感覺沒那么明顯罷了。

評論