現場總線技術標準化的思考

紛爭與統一

從上世紀八十年代開始,即微處理器技術大規模應用到工業自動化領域的初始階段,國際上已經意識到盡早建立用于連接現場各智能元件以及分散控制器的現場總線國際標準的重要性和必要性,并且美國儀表協會(ISA)和國際電工委員會(IEC)從那時起即已設立專門的機構來研究和提出現場總線技術標準。然而由于種種原因,經過長達十多年的努力,終于在2000年頒布的國際標準IEC61158卻是一份讓所有自動化領域相關人員感到困惑和尷尬的標準,因為它包含八種互不兼容的總線

難在求同存異

分析用戶的需求,我們大致可以將用戶對現場總線的技術要求和期望分為以下三個層次:

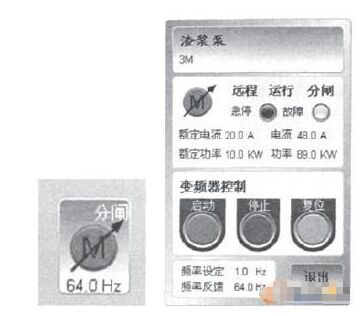

1) 智能元器件與控制器(站)之間的互連互通,主要目的是替代傳統的I/O電纜。其要求是能傳送傳統的I/O數據,并附加傳送一些智能元件特有的告警和故障診斷信息。

2) 在傳送以上實時監控數據的基礎,用戶進一步的要求是希望通過網絡來進行集中的工程設計組態、程序動態修改下載以及元器件的遠程診斷和校準等。

3) 在互連互通的基礎上,用戶希望能夠在各種情況下“重構”系統,如在元器件損壞更換、系統改擴建以及系統升級或部分升級等情況下,要求能夠無障礙地接入第三方的元件或新技術條件下的升級產品。

從以上用戶的需求上可以看出,用戶是希望通過現場總線技術,利用網絡數據通訊的手段實現各種智能元器件與控制器(站)之間的“互連”、“互通”、“互換”,但并沒有要求說所有這些功的必須在一個“單一”的統一網絡來實現。正如在Internet網絡上用戶希望實現電子郵件、文件下載、網絡瀏覽、網上游戲等服務,但這并沒有要求Internet網絡必須是一個“單一”的“同構”網絡。 但是從八十年代中期兩大標準化組織ISA和IEC著手進行現場總線技術標準化工作一開始,人們就將用戶的需求理解為一個“單一”的“同構”網絡是這一技術標準的最終目標。從物理層和數據鏈路層,到應用層,再到后來龐大的用戶層,全部納入同一技術標準的范圍,以至于到最終完成的2003年版的IEC61158技術文本包括多達4400多頁的文件,足見其工作內容之廣泛和復雜。

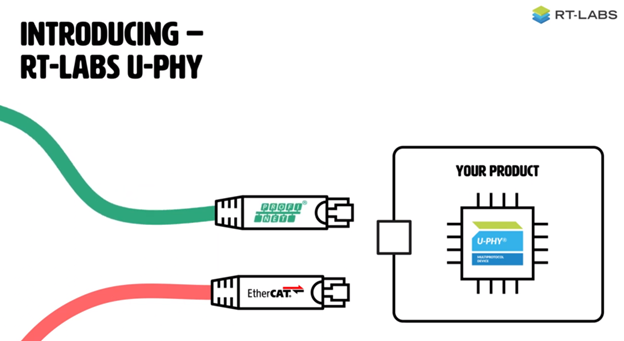

從通訊協議的構筑模型上看,目前幾乎所有的通訊協議一般來說都是參照OSI的七層模型,但絕大多數協議都是從物理層開始“自底向上”自成一體地構筑一個“垂直一體化”的協議棧,使得八種標準協議之間在任何層次上都很難“互連”、“互通”,更談不上“互換”功能。事實上制定OSI分層模型的目的是讓涵蓋不同技術元素不同發展變化速度的通訊實體分為相互獨立的層次,以使各層次既能夠相互結合成為一個端對端完整的協議棧,又能夠相互獨立發展而不互相制約。比如在我們最熟悉的Internet網絡協議簇中,因特網之所以能夠如此成功,就是以TCP/IP協議棧為核心,對上可以服務眾多不同的應用層協議(WWW、FTP、電子郵件等),向下則可在眾多不同的局域網(Ethernet、FDDI等)、廣域網(撥號網絡、X。25等)平臺上實現。

基于以上分析,從某種意義上來說,現場總線技術的標準化進程出現目前困境的原因很大程度上可能是當初一開始就將“單一的垂直一體化的同構網絡”這一過于“理想”的期望設定為技術標準的目標,結果不但不能達到目的,反而適得其反,出現了“群雄紛爭,互不兼容”的局面。

評論